Los recursos del Ayuntamiento eran escasos, y los ímprobos esfuerzos del consistorio riosecano, con su alcalde Manuel Fuentes a la cabeza, por presionar a las altas instituciones del Estado habían resultado infructuosos, probablemente porque estas se encontraban por aquel entonces enfrascadas en pleno proceso de transición a la Democracia y al sistema de gestión autonómico. Así que la mayoría de las peticiones caían en saco roto y los pocos fondos que llegaban se evaporaban con rapidez en cuestiones tan poco prácticas como, por ejemplo, el alquiler de la sempiterna grúa torre que adornó durante muchos años el atrio de Santa Cruz.

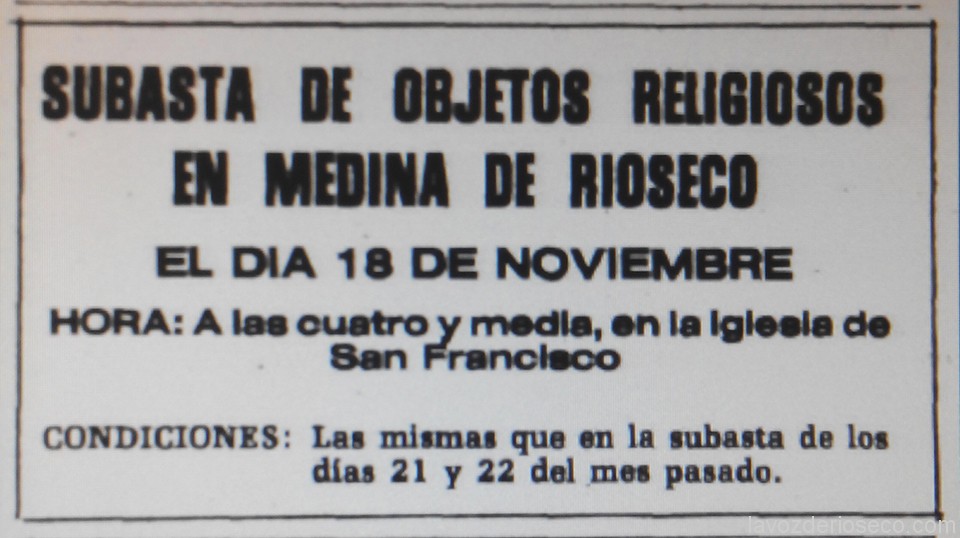

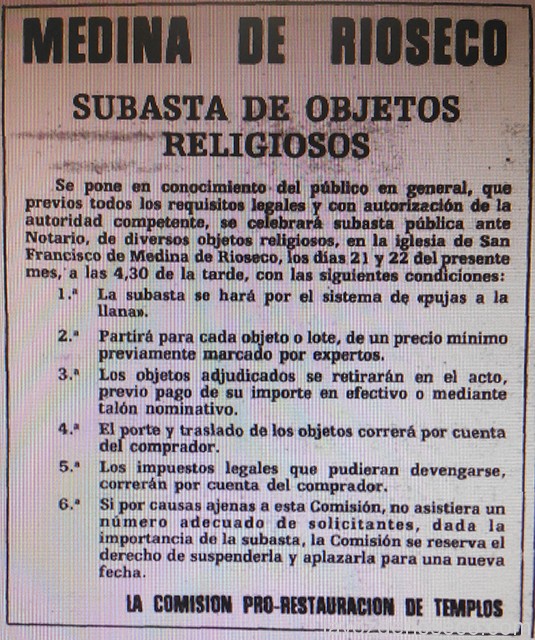

Las acciones emprendidas no eran suficientes. Urgían medidas drásticas y se tomaron. En octubre de 1978 apareció en prensa un anuncio convocando la subasta de objetos religiosos que tendría lugar en la iglesia de San Francisco los días 21 y 22 de ese mes. Parte del patrimonio riosecano estaba en venta como mal menor ante la situación. Una subasta autorizada por la Comisión Provincial del Patrimonio Artístico de Valladolid y la Comisión Diocesana de Arte y con el apoyo de la gran mayoría de los vecinos de la Ciudad.

En definitiva, económicamente la medida no surtió el deseado efecto, pero sí logró el sentido de denuncia de la situación del patrimonio ya que la subasta tuvo una amplia repercusión mediática a la que se unió un durísimo comunicado de ADELPHA, asociación de defensa ecológica y del patrimonio histórico-artístico, que recogieron diarios nacionales como El País.

Tal vez por ello, o porque en los años siguientes la situación de las Administraciones se había ya estabilizado y normalizado, a partir de esa fecha estas comenzaron a tomarse en serio la conservación del patrimonio y así, a través de las distintas Instituciones, provinciales regionales o estatales llegaron, en 1979, los cinco millones de pesetas para el arreglo del tejado de Santiago y otros nueve para la consolidación de la torre, capillas laterales y retablo de Santa Cruz. En el verano de 1980 se celebró en Rioseco el I Curso de conservación de Imaginería, dirigido por Mariano Nieto. Y en 1981, gracias a un convenio entre la Diputación Provincial de Valladolid y el Ministerio de Cultura, se inyectaron veinte millones de pesetas más destinados a la rehabilitación de la Iglesia de Santa Cruz y tres millones para la restauración de la Capilla de los Benavente. Más tarde llegarían el Plan Piloto de Rehabilitación, el Programa de Rehabilitación Integral del Patrimonio y la culminación con el Proyecto Almirante. Pero eso ya es harina de otro costal.

Como decíamos al principio, no fue una leyenda, ni era la primera vez que ocurría, pero esta curiosa y rocambolesca historia ha de servir para concienciarnos de la importancia de la conservación adecuada y permanente de un patrimonio que, afortunadamente, hoy podemos disfrutar en condiciones casi óptimas. Lo perdido ya no ha de volver, pero todos -Administración, Instituciones, Asociaciones y pueblo llano- debemos colaborar, cada uno dentro de su parcela particular, para que no vuelva a repetirse una situación como la narrada.

PORTADA

PORTADA RIOSECO

RIOSECO CULTURA

CULTURA DEPORTES

DEPORTES SOCIEDAD

SOCIEDAD EDUCACIÓN

EDUCACIÓN SEMANA SANTA

SEMANA SANTA TV/RADIO

TV/RADIO OTRAS VOCES

OTRAS VOCES